深讀2021年度農業農村部一號文件,前瞻種植業政策周期變化

責任編輯:左彬彬 來源:國科農研院 日期:2021-03-08

2021年2月25日,《農業農村部關于落實好黨中央、國務院2021年農業農村重點工作部署的實施意見》農發〔2021〕1號文件對外公布,打響了我國“三農”工作重心將轉向全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化的第一槍,這對我國種植業將產生哪些影響,對各大糧食作物市場格局帶來哪些變化呢?

Part 1夯實各省糧食面積和產量指標,量化考核更加細化

2021年全國糧食生產工作目標,一方面是要全力穩定糧食播種面積,確保全年糧食播種面積保持在17.5億畝以上;一方面是要全力提高糧食作物單產水平,確保全年糧食總產保持在13000億斤以上。目前,農業農村部已經將2021年糧食生產目標下達各省(區、市)政府,各地政府也已經相繼制定了可量化的糧食生產目標。比如:黑龍江省明確2021年糧食播種面積不低于2.15億畝,糧食總產不低于1500億斤,確保糧食產量穩定提升的同時,明確要求玉米播種面積保持在9000萬畝以上,大豆播種面積保持在6000萬畝,水稻播種面積保持在6000萬畝(其它主要省份糧食生產目標參考下表)。并且,一些經濟發達省份陸續出臺了一系列鼓勵各級政府“抓糧重糧”的激勵政策,比如江蘇省明確要求統籌使用好國家商品糧大省獎勵資金,對糧食生產工作成效顯著、全年糧食播種面積增加1%以上的國家產糧大縣給予獎補。尤其,江蘇省還下達獎補資金1.33億元,對2020年糧食播種面積增加1%以上的丹陽、儀征等26個國家產糧大縣予以獎勵,獎補資金由相關縣(市、區)統籌用于發展糧食生產。通過以上具體措施的不斷出臺,新一輪糧食播種面積增長的信號已經發出。

Part 2加大財政投入,繼續落實最低收購價和完善生產者補貼政策

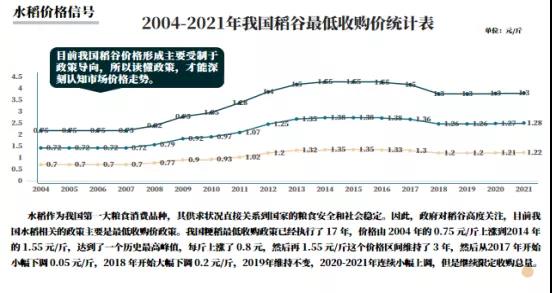

確保全國糧食生產安全,首先就是要保護和調動農民種糧的積極性,主要就是實施生產者補貼,并逐步提高補貼力度,促使農民種糧的收益的基本穩定(據統計,2016年以來我國全面推開農業“三項補貼”改革,將原農作物良種補貼、農資綜合補貼和種糧農民直接補貼合并為耕地地力保護補貼,鼓勵各省因地制宜創新方式,提升農民自主保護耕地地力積極性);建立最低收購價制度,并穩步提高最低收購價價格,促使農民種糧的收益穩步提高。2020年開始,我國已經連續兩年提高稻谷和小麥的最低收購價,價格信號的明確才能更好的進一步保護和調動農民生產糧食的積極性。

Part 3不斷優化區域布局,充分發揮不同作物在不同區域的生產比較優勢

2016年以來,我國在劃定和建設糧食生產功能區、重要農產品生產保護區方面做了大量工作,推動優勢農產品向優勢產區集中,促使農業生產成本不斷降低,生產效率逐步提高,農業資源配置效率得到進一步提升。但是,目前我國糧食產銷不平衡矛盾進一步加劇,其中河南、河北、山東等13個糧食主產省份中,糧食凈調出省已減少到6個;11個產銷平衡省中,有9個省糧食自給率從2003年平均的97%下降到現在的58%;7個主銷區省糧食平均自給率從本世紀初的61%快速下滑到目前的24%,糧食主產區增產壓力越來越大,同時也爆露出在區域糧食發展和優勢作物互補方面缺乏整體劃一的規劃。未來,稻谷、小麥、玉米、大豆等重要農產品區域布局和生產供給方案,不光要牢牢守住數量安全,質量安全,也包括市場供需安全,同時也對糧食的生產布局,流通和儲備提出了新要求。

Part 4一張一弛的政策調整,促使主要糧食作物市場格局發生較大變化

2015年開始的農業供給側改革促使我國兩大玉米主產區的東北和黃淮的玉米播種面積都出現了較大下滑,這也是導致2020年我國玉米產需不足的一個重要因素。根據相關數據統計,2015-2020年我國玉米播種面積大概下降了5600萬畝左右,其中東北地區玉米播種面積下降3212萬畝,黃淮地區玉米播種面積下降837萬畝。但是,隨著國家政策導向的變化,尤其鼓勵東北和黃淮地區玉米種植恢復1000萬畝預期目標的落地,導致2021年玉米播種面積的恢復性增長已經可見。

我國農業資源稟賦先天不足,導致需求剛性增長,資源約束趨緊的局面越來越突出,尤其有研究表明,我國要保證農產品的供求平衡,至少需要35億畝農作物種植面積,而目前國內能提供的農作物種植面積只有25億畝,也就是說,約有相當10億畝種植面積的農產品需要進口,其中僅大豆進口折面積的缺口就有7億畝左右。并且,2004年我國從農產品凈出口國轉為凈進口國,必須根據新的情況有取有舍,所以大豆成為了第一個進口完全開放的作物,這也導致我國大豆對外依賴度上升到了80%以上。所以,基于國內的耕地資源角度出發,我們要想通過國內生產滿足不斷增長的大豆需求,是非常不現實的,所以才有了唐仁健部長:“穩大豆,就是要繼續實施大豆振興計劃,力爭面積穩定在1.4億畝以上,提高單產和品質,確保豆制品等食用大豆國內自給”的重要表述。

鞏固南方雙季稻面積,其實質就是保證早稻播種面積不下降。1976年全國早稻種植面積達到了13020千公頃的歷史高點,2019年早稻種植面積下降到4450千公頃,大概已經下降了66%,導致我國早稻播種面積創下有數字記錄以來的歷史新低,所以2020年我國出臺了一系列鼓勵恢復早稻種植的政策出臺,促使我國早稻播種面積恢復到4751千公頃,同比增加了301千公頃。

通過深讀2021年度農業農村部一號文件,我們會發現新一輪的主要糧食作物種植結構調整的大幕已經娓娓拉開,主角還是玉米、大豆和稻谷,目標就是“一增,一提,一保”。玉米是要擴大面積,以緩解不斷擴大的供需缺口壓力;大豆是要提高單產,來滿足國內食用豆的需求升級;雙季稻是要在保證播種面積的基礎上不斷提高品質來滿足日益多元化的需求。