除草化合物1-雜環基-2-氟-4-氯-5-炔丙氧基苯的構效關系研究

責任編輯:胡瀟月 來源:《世界農藥》第三期 日期:2021-04-08

1969年,羅納普朗克公司成功研發出的噁草酮,在240~7500g/hm2的劑量下,可防除水稻及果蔬田中的禾本科雜草及闊葉雜草。噁草酮通過抑制原卟啉原氧化酶的活性,阻礙原卟啉原IX和原卟啉原氧化酶結合,使生成原卟啉IX的反應減慢。累積的原卟啉原IX從葉綠體滲透到細胞質中,經其他途徑氧化為原卟啉IX。在光作用下,原卟啉IX將分子氧氧化為單態氧,引起類脂的過氧化,使雜草死亡。

原卟啉原氧化酶抑制劑對哺乳動物等非靶標生物安全。該類除草劑由于作用快、對下茬作物藥害較小,引起了許多新除草劑創制研究機構的重視。截止2000年,大約有1000件具有除草活性的1-雜環基-2,4,5-四取代苯類化合物的專利公開,其中許多化合物具有很高的除草活性,在7.5~60g/hm2的劑量下,就可以控制多種雜草,近20個化合物進入產業化開發階段。然而,由于該類除草劑的選擇性較差,施用前期作物顯示有一定的藥害癥狀,其市場表現不是很好。

2010年以來,由于多種雜草對滅生性除草劑草甘膦產生了抗性,以及百草枯的禁限用,原卟啉原氧化酶抑制劑類除草劑在非選擇性除草劑市場上的應用日益擴大。關于此類除草劑的創制,又重新引起了研究機構的興趣。

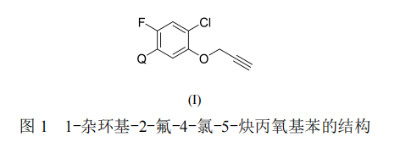

筆者課題組從1995年開始進行新型原卟啉原氧化酶抑制劑類化合物的設計與合成,部分研究結果進行了專利申請并已公開。然而,關于其結構與除草活性關系的研究,尚未進行系統總結。通過分析已公開的專利及發表的論文,發現許多高除草活性的1-雜環基-2,4,5-四取代苯類化合物,其2-位取代大多為氟,4-位取代大多為氯,5-位取代大多為炔丙氧基。本文選取闊葉雜草苘麻為靶標,對本課題組前期合成的1-雜環基-2-氟-4-氯-5-炔丙氧基苯類化合物進行抑制苘麻生長的活性測試,總結其構效關系,以期為后續的分子設計提供指導。化合物的結構通式如下:

Q為多種雜環基團,具體結構列于表1中。

1 試驗部分

1.1 儀器

Impact 400紅外光譜儀(KBr壓片,美國尼高力儀器公司);Mercury 300核磁共振儀(TMS為內標,美國瓦里安公司);MD 800氣質聯用儀(英國VG質譜儀公司);VG ZAB-HS質譜儀、MOD-1106型元素分析儀(意大利Carlo Erba公司);X4型顯微熔點儀(北京第三光學儀器廠),溫度計未經校正。

1.2 試劑

試劑均為市購分析純。層析硅膠(GF245)薄板(滌綸片基,5cm×10cm,浙江省臺州市路橋四甲生化塑料廠);快速柱層析用硅膠(ZCX-II,粗孔,100~140目,青島海洋化工廠)。

1.3 試驗方法

1.3.1 4-(2-氟-4-氯-5-炔丙氧基苯基)-3,5-嗎啡啉二酮的合成

按文獻,以市購的2-氯-4-氟-5-硝基苯酚為起始原料,以N,N-二甲基甲酰胺為溶劑,在1.2當量碳酸鉀存在下,與炔丙基溴反應制備出2-氟-4-氯-5-炔丙氧基苯胺。

室溫下將1,4-二氧雜六環-2,6-二酮(0.6g,5.0mmol)加到二氯甲烷(20mL)中,攪拌5min,未全溶,加入2-氟-4-氯-5-炔丙氧基苯胺(0.9g, 4.5mmol)。繼續攪拌8h,層析硅膠(GF245)薄板檢測(乙酸乙酯/石油醚=1/3)監測至無苯胺,減壓除盡溶劑,得到固體單酸。將乙酸酐(20mL)加入到上述單酸中,加入無水乙酸鈉(0.01g, 0.1mmol),加熱回流5h,將反應混合液中的溶劑減壓蒸干,在殘余物中加入乙酸乙酯(100mL),有機相用水洗2次(2×50mL),飽和食鹽水(50mL)洗1次后,無水硫酸鎂干燥,將有機相減壓濃縮后得固體,用乙酸乙酯/石油醚=1/2重結晶得目標物。

白色固體,熔點:189~190 ℃,收率64%(以2-氟-4-氯-5-炔丙氧基苯胺計)。

IR (KBr, cm-1): 3270 (m), 2150 (w, C*C), 1700 (s, C=O), 1500 (s), 830 (m). 1HNMR (CDCl3, δ): 2.581 (t, J = 2.4 Hz, 1H), 4.549 (s, 4H), 4.753 (d, J = 2.4 Hz, 2H), 6.937 (d, J = 6.3Hz, 1H), 7.315 (d, J = 9.0Hz, 1H); Anal. Calcd. for C13H9ClFNO4: C, 52.46; H, 3.05; N, 4.71. Found: C, 52.39; H, 3.20; N, 4.62.

閱讀全文請征訂《世界農藥》

1.3.2 1,2-二甲基-4-(2-氟-4-氯-5-炔丙氧基苯基)-1,2,4-四氫三嗪-3,5-二酮的合成

1.3.3 除草活性的測試

2 結果與討論

3 結 論

作者:李 斌,劉 克,吳鴻飛,于海波,楊輝斌,白麗萍,崔東亮,滿 灜,張珂良,相 東,劉振龍,王世輝,柏再蘇,王大翔,徐基東,楊華錚

作者單位:沈陽中化農藥化工研發有限公司 新農藥創制與開發國家重點實驗室